La llegada del príncipe heredero saudí Muhamad bin Salman (MBS) a Washington esta semana trasciende las formalidades de una visita de Estado rutinaria. Ocurre en un momento de redefinición estratégica en Asia Occidental, marcado por factores decisivos: el genocidio israelí en Gaza, el deshielo entre Riad y Teherán y el intento de Estados Unidos de diseñar un nuevo orden regional en un contexto de competencia global con China.

Una agenda más allá del protocolo

Fuentes diplomáticas señalan que el viaje fue precedido por un intercambio de cartas entre el presidente iraní Masud Pezeshkian y bin Salman, lo que indica que la normalización de relaciones entre ambas potencias regionales avanza a pesar de las presiones externas. Esto ocurre mientras los Acuerdos de Abraham —antes considerados el inicio de una nueva era de cooperación árabe-israelí— se debilitan tras la ofensiva israelí en Gaza, que ha provocado condenas internacionales y el distanciamiento público de los Estados signatarios. Así, la visita refleja un escenario regional transformado, con la hegemonía estadounidense cada vez más cuestionada y el surgimiento de nuevas alianzas centradas en la autonomía estratégica.

Negociaciones para la próxima década

Más allá del ceremonial, se esperan negociaciones destinadas a moldear la arquitectura de seguridad regional para la próxima década. Según centros de estudio iraníes, Washington busca tres objetivos: asegurar un aumento de la producción petrolera saudí, contener la influencia china en la región y reactivar las conversaciones de normalización con Israel, actualmente paralizadas por el genocidio en Gaza.

Sin embargo, la posición saudí ha cambiado. Riad ya no está dispuesta a sacrificar sus intereses nacionales ni su credibilidad regional por una alianza con Washington que hoy reporta menores beneficios estratégicos. La masacre en Gaza ha abierto una profunda brecha entre Arabia Saudí y Occidente, obligando al reino a recalcular sus alineamientos tradicionales.

Los Acuerdos de Abraham partían de la base de que la normalización con Israel reportaría dividendos económicos y de seguridad a los firmantes árabes. Las acciones de Israel en Gaza han evidenciado los límites de ese marco. Emiratos Árabes Unidos y Bahréin se han visto obligados a criticar públicamente a Israel debido a la presión interna, lo que socava la idea de que los Acuerdos podrían marginar la cuestión palestina. Para Arabia Saudí, la normalización se percibe ahora como un coste político inasumible. Cualquier acercamiento a Israel dependerá de una solución para Palestina y de garantías de seguridad por parte de Estados Unidos, que en el contexto actual parecen inalcanzables.

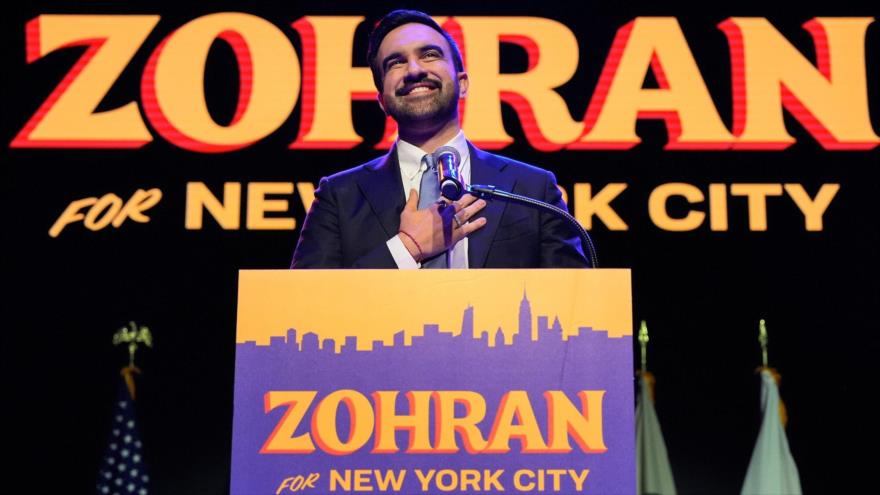

La visita de MBS a Washington

Uno de los anuncios más destacados de la visita de Bin Salman ha sido la firma de nuevos acuerdos de defensa y cooperación tecnológica entre Washington y Riad. Estados Unidos ha aprobado la venta de cazas furtivos F-35 a Arabia Saudí, un paso que, lejos de representar solo una modernización militar, introduce un elemento de desequilibrio estratégico en la región. La transferencia de aviones de quinta generación a un Estado ya envuelto en múltiples conflictos proyecta más confrontación que seguridad colectiva.

A este paquete se suma la entrega de hasta 300 tanques Abrams y la designación de Arabia Saudí como “aliado importante fuera de la OTAN”, un estatus que facilita el acceso a tecnologías militares sensibles y consolida la dependencia saudí del complejo militar-industrial estadounidense. Diversos analistas regionales señalan que esta dinámica no fortalece la estabilidad, sino que empodera a un actor cuya política exterior ha demostrado ser oscilante y predispuesta a la escalada.

En el ámbito nuclear, Washington y Riad han avanzado hacia un acuerdo de cooperación civil de largo plazo. Aunque se presenta como un pacto sujeto a estrictos estándares de no proliferación, Estados Unidos se reserva la prioridad para participar en el desarrollo del programa nuclear saudí, integrando al reino en su órbita tecnológica y económica. Sin embargo, persiste un punto crítico: la negativa saudí a aceptar limitaciones absolutas sobre el enriquecimiento de uranio o el reprocesamiento, dos áreas que, sin una supervisión clara, podrían abrir espacio para ambigüedades estratégicas.

Este paquete —F-35, tanques y cooperación nuclear— no se entiende únicamente como un acuerdo técnico, sino como parte de un intento estadounidense de consolidar un nuevo marco de alianzas en Asia Occidental. Aunque Riad pretende presentarlo como un paso hacia la “autonomía estratégica”, la creciente militarización saudí obliga a los países vecinos, incluido Irán, a seguir con atención estos movimientos y reforzar sus propias garantías de seguridad.

El factor iraní y el canal de diálogo

Antes de viajar a Washington, bin Salman habría recibido una carta personal del presidente Pezeshkian. Aunque su contenido no se ha hecho público, se especula que subraya la consolidación de un entendimiento estratégico entre ambos Estados, haciendo hincapié en la necesidad de un diálogo directo sin interferencias externas, especialmente en materia de coordinación energética y seguridad regional.

Este intercambio sugiere que el acercamiento iniciado con el acuerdo de Pekín en 2023 podría estar entrando en una fase más sustantiva. Los analistas lo consideran una muestra de un nuevo eje regional con mayor independencia frente a las presiones occidentales. Irán y Arabia Saudí han establecido grupos de trabajo sobre seguridad marítima, estabilización de Yemen y coordinación energética, priorizando el pragmatismo sobre la ideología. Mantener este canal supone un contrapeso a la dependencia tradicional de Washington, especialmente en un momento en que Estados Unidos es percibido como un socio menos fiable debido a su postura incondicional hacia Israel.

Gaza y el punto de inflexión saudí

La ofensiva israelí en Gaza ha alterado profundamente el cálculo estratégico saudí. La incapacidad o falta de voluntad de Washington para detenerla ha minado su credibilidad como garante de la estabilidad regional. Arabia Saudí ha pasado de un distanciamiento cauteloso a una condena explícita de Israel, reflejando las presiones internas y la necesidad de mantener su relevancia regional. "No puede haber relaciones normales [con Israel] mientras continúe la ocupación y el derramamiento de sangre en Palestina", afirmó el ministro de Asuntos Exteriores saudí, Faisal bin Farhan.

La crisis humanitaria ha fortalecido a la opinión pública árabe en contra de las posturas abiertamente proisraelíes, lo que ha obligado a reevaluar unos Acuerdos de Abraham que ahora se revelan insuficientes ante la realidad política y moral de la región. "La guerra en Gaza ha enterrado la idea de que los intereses árabes e israelíes puedan alinearse sin una solución justa para Palestina", señaló el Carnegie Middle East Center.

¿Hacia un nuevo equilibrio regional?

Quizás lo más significativo sea la emergencia de lo que algunos analistas denominan el "triángulo estratégico Riad-Teherán-Pekín". La reconciliación de 2023, facilitada por China, puso de manifiesto el declive de la influencia estadounidense y abrió la puerta a una nueva arquitectura de seguridad en la que saudíes e iraníes buscan maximizar su autonomía estratégica. Washington se enfrenta a un dilema existencial: necesita la cooperación saudí para estabilizar los precios del petróleo y contener a China, pero ya no puede ofrecer las garantías de seguridad que sustentaron la relación durante décadas.

El cambio es visible en varios frentes: Arabia Saudí está diversificando sus proveedores de armas, aumenta su participación en foros regionales donde Irán tiene influencia y Teherán responde de manera calibrada a los ataques israelíes en Siria. La reciente entrada de Irán en la Organización de Cooperación de Shanghái refuerza su alternativa estratégica al paraguas occidental.

Implicaciones económicas y energéticas

En el plano económico, Arabia Saudí —como líder de la OPEP+— debe equilibrar sus necesidades fiscales con la presión estadounidense para aumentar la producción y contener los precios, sin perder credibilidad como actor independiente. Las sanciones a Rusia y las restricciones a las exportaciones iraníes complican un mercado en el que las decisiones saudíes afectan directamente a la economía global. La cooperación energética con Teherán se intensifica a pesar de las sanciones, y cualquier acuerdo petrolero con Washington exigirá concesiones tecnológicas o de seguridad.

El futuro de la dinámica triangular

Analistas iraníes prevén un modus vivendi en el que Arabia Saudí mantendrá su alianza con Estados Unidos, pero diversificará progresivamente sus alianzas estratégicas, ganando margen de maniobra en el contexto de la rivalidad entre grandes potencias. El diálogo continuo con Irán actúa como una válvula de seguridad estratégica. "Lo que comenzó como pragmatismo se ha convertido en una necesidad: ni Riad ni Teherán pueden permitirse una confrontación abierta", sostienen expertos del Centro de Diálogo Estratégico de Teherán.

Para Estados Unidos, esto implica aceptar una relación más transaccional con Arabia Saudí, centrada en el petróleo y la contención de Irán, mientras los Acuerdos de Abraham permanecen en suspenso. China consolida su papel como mediador y garante de seguridad económica, mientras Irán mantiene su relevancia regional.

Conclusión: hacia un nuevo equilibrio

La visita de bin Salmán a Washington marca un punto de inflexión en Asia Occidental. El genocidio en Gaza está catalizando un proceso en el que la hegemonía estadounidense se desvanece y surgen alternativas de seguridad. El diálogo directo entre Riad y Teherán simboliza un nuevo orden multipolar en el que las lealtades son contingentes y los acuerdos, temporales. La supuesta carta de Pezeshkian refleja esta maduración estratégica regional: los Acuerdos de Abraham —antes vistos como un cambio de paradigma— muestran ahora su insuficiencia ante la resistencia palestina y la creciente autonomía de las potencias regionales.

La región avanza hacia un futuro en el que la cooperación y la competencia coexistirán en un frágil equilibrio, definido por intereses nacionales más que por directrices externas.

Por Xavier Villar

Etiquetas